Roma città malata, incontro con Giancarlo De Cataldo

A un anno da Mafia Capitale, lunedì nella facoltà di Architettura di Roma Tre si è tenuto l’incontro con il magistrato e scrittore, autore di grandi successi come Romanzo Criminale e Suburra

«Quando scrivono, scrittori immensi come Orhan Pamuk e Manuel Vázquez Montalbán riescono davvero a trasmettere l’anima delle loro città, Istanbul e Barcellona. Più modestamente, i miei libri su Roma sono semplicemente un racconto di personaggi e storie della Città Eterna…Nei miei romanzi la parola ha il ruolo di “ancella”, ed è quasi serva della funzione narrativa, ne è subordinata». Quasi si schermisce il magistrato della Corte d’Appello di Roma Giancarlo De Cataldo, scrittore tra i più affermati nel panorama italiano, quando il moderatore dell’incontro Giovanni Caudo, professore di architettura di Roma Tre ed ex assessore alla Trasformazione urbana nella giunta Marino-bis, ricorda alla cinquantina di presenti l’enorme successo dei suoi romanzi ambientati nella Capitale, dalla clamorosa affermazione di Romanzo Criminale (2002) che lo ha consacrato al grande pubblico, a Suburra (2013), fino al recente e attualissimo La notte di Roma, edito da poche settimane. In pochi in Italia hanno raccontato con altrettanta efficacia la mutazione genetica della città, attraverso le trasformazioni della criminalità: «L’epopea criminale della Banda della Magliana, che per prima ha importato su Roma un modello verticistico mafioso, è stata caratterizzata da una progettualità, sia pure perversa, da una sorta di tentativo di riscatto e di scalata sociale. Questi criminali volevano morire nel loro letto, ricchi, “ripuliti” e possibilmente incensurati. Qualcuno, esagerando, a proposito del Libanese e della sua banda, ha parlato di “ ’68 visto dalle borgate”. Il punto è che oggi sono altri tempi, ed è più facile che persone di settori sociali agiati si rivolgano a situazioni criminali piuttosto che il contrario. Ma chi si illude di utilizzare una certa manovalanza e mantenere sempre una posizione di controllo, può finire per esserne controllato…».

In pochi in Italia hanno raccontato con altrettanta efficacia la mutazione genetica della città, attraverso le trasformazioni della criminalità: «L’epopea criminale della Banda della Magliana, che per prima ha importato su Roma un modello verticistico mafioso, è stata caratterizzata da una progettualità, sia pure perversa, da una sorta di tentativo di riscatto e di scalata sociale. Questi criminali volevano morire nel loro letto, ricchi, “ripuliti” e possibilmente incensurati. Qualcuno, esagerando, a proposito del Libanese e della sua banda, ha parlato di “ ’68 visto dalle borgate”. Il punto è che oggi sono altri tempi, ed è più facile che persone di settori sociali agiati si rivolgano a situazioni criminali piuttosto che il contrario. Ma chi si illude di utilizzare una certa manovalanza e mantenere sempre una posizione di controllo, può finire per esserne controllato…».

A partire dai recenti successi editoriali, il discorso si è spostato sulla fase patologica vissuta dalla nostra democrazia: «Le nostre istituzioni democratiche sono frutto di una lunga evoluzione, cominciata dalla Dichiarazione dei diritti dell’ uomo e dalla Rivoluzione americana. Da trent’anni è tutto rimesso in discussione, e stiamo vivendo una fase pericolosamente involutiva». E’ passato un anno esatto dall’esplosione del caso Mafia Capitale, anticipato e descritto nei recenti libri di De Cataldo, ed è un tempo sufficiente per affrontare una discussione sulla fase a dir poco critica che la città Roma sta vivendo. Oltre a Giovanni Caudo è presente in sala anche Estella Marino, ex assessore all’Ambiente e ai rifiuti, ed è inevitabile che la discussione sia caduta sul recente epilogo della giunta comunale: in riferimento alla gestione commissariale di Roma, De Cataldo ha sottolineato con preoccupazione come stia passando l’idea che, piuttosto che perfezionare le istituzioni ordinariamente preposte a governare, sia più facile bypassarle attraverso gestioni “straordinarie”. « Il ricorso sempre più frequente a conduzioni emergenziali, è una pratica assolutamente pericolosa per la democrazia, e in questo quadro purtroppo Roma costituisce una particolarità, ma non un anomalia. Basti ricordare la Protezione Civile ai tempi di Bertolaso o la stessa Authority anticorruzione. La situazione attuale della città mi riporta all’antica Roma, quando a seguito di situazioni particolarmente gravi, venivano chiamati i dictatores, che per un periodo di tempo limitato avevano pieni poteri. L’istituzione prendeva atto della sua incapacità di governare e delegava l’esercizio del potere. Oggi, però, ciò significa sempre meno democrazia». A prescindere dalle valutazioni di merito, secondo De Cataldo sono state molto discutibili anche le modalità con cui l’esperienza Marino si è chiusa, «innanzitutto ci ritroviamo una città senza sindaco; in secondo luogo, sancire la fine di quest’esperienza nello studio di un notaio indica la volontà politica di porre fine a quella che all’origine era stata anche un’esperienza di partecipazione, pur certamente discutibile».

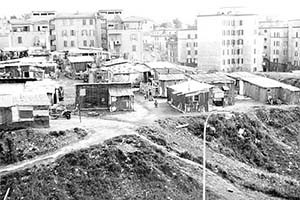

Nella seconda parte dell’incontro, anche considerata la location del dibattito, la discussione è virata sulle trasformazioni urbanistiche che negli ultimi decenni hanno investito la città. De Cataldo, originario di Taranto e arrivato nella Capitale negli anni ’70, ha affermato di ritrovarsi « in una città più “fichetta” di quella in cui sono arrivato, ma ora il centro mi sembra una sorta di Las Vegas, quasi avesse le quinte di un palcoscenico dietro le facciate dei palazzi». Pur non credendo a una sorta di eden passato del sottoproletariato, e non riconoscendosi quindi in una caratterizzazione delle vecchie borgate di qualche decennio fa come scenario di purezza e ingenuità, De Cataldo individua come fattore pesantemente distruttivo di molte realtà sociali l’enorme diffusione dell’eroina a partire dagli anni ’70, che fu di portata tale da far pensare a una sorta di regia occulta: «Non ne sono del tutto convinto, ma probabilmente è in questo quadro che si è inserita l’importanza storica della Banda della Magliana, e la sua utilità nei confronti dei poteri che avevano interesse a tener “sotto” una massa proletaria potenzialmente rivoluzionaria», certamente meno docile e addomesticata delle odierne generazioni. Alla fine dell’incontro De Cataldo ha cercato di mitigare la visione innegabilmente pessimista della situazione odierna, ancorché altamente realista e derivante da un’attenta osservazione: ha sottolineato quindi come la città, a differenza di quanto successo altrove, sia almeno riuscita a svelare la piaga della sua profonda corruzione, anche grazie all’intervento della stessa Magistratura. « In questo paese convivono forze – ahimè – maggioritarie che tendono a fare della corruzione l’oggetto centrale della loro azione, e forze minoritarie che hanno dimostrato di potersi porre come argine. Di fronte ai suoi gravi problemi sarebbe d’aiuto per Roma anche uno statuto speciale, simile a quello dei distretti federali, quasi da “città-stato”. Ma i progetti hanno bisogno, oltre che di passione, di serenità e tempo. Roma necessita di un percorso istituzionale articolato che abbisogna di tempo, a dispetto del fatto che siamo come “malati di fiction” e vorremmo sempre risoluzioni immediate», spesso di facciata, generalmente poco efficaci, mai risolutive.

« In questo paese convivono forze – ahimè – maggioritarie che tendono a fare della corruzione l’oggetto centrale della loro azione, e forze minoritarie che hanno dimostrato di potersi porre come argine. Di fronte ai suoi gravi problemi sarebbe d’aiuto per Roma anche uno statuto speciale, simile a quello dei distretti federali, quasi da “città-stato”. Ma i progetti hanno bisogno, oltre che di passione, di serenità e tempo. Roma necessita di un percorso istituzionale articolato che abbisogna di tempo, a dispetto del fatto che siamo come “malati di fiction” e vorremmo sempre risoluzioni immediate», spesso di facciata, generalmente poco efficaci, mai risolutive.