Non una di meno, tutte insieme. Radici e rami della costruzione sociale della violenza

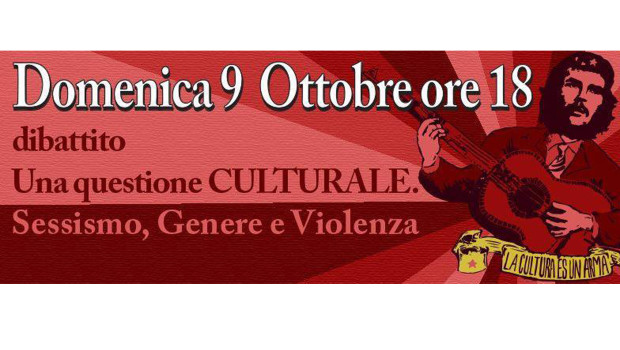

Una questione culturale: Barbara Bonomi Romagnoli, Luisa Betti Dakli, Giuseppe Burgio, Io decido, Chayn Italia. Domenica 9 ottobre alle 18 al CSOA La Strada per discutere di stereotipi e pregiudizi alla base della costruzione sociale della violenza

Nel suo 22esimo compleanno il Csoa La Strada dimostra una volta di più di avere capacità di lettura del contemporaneo e volontà di affrontarlo. Oltre alle tante occasioni musicali il fil rouge nella programmazione della ricorrenza sarà proprio l’attraversamento – a passo doppio, perché non ci si scorda mai dell’allegria anche nella lotta – della realtà sociale urbana guardando dritto in faccia ciò che si incontra. Se è vero che la situazione è frammentata e che le tematiche – dalle forme di mutualismo territoriale alle nuove pratiche di innovazione sociale dal basso, dai tagli ai servizi di base alla questione ambientale, dalla lotta per la casa alla crescente povertà – sono tantissime e tutte attraversano e continueranno ad attraversare i percorsi del centro sociale, due temi sono centrali nella riflessione per questo nuovo anno di progetti: Migranti: dentro ed oltre il sistema dell’accoglienza. Forme di resistenza ai confini“, dibattito che si terrà oggi alle 18 e “Una questione culturale. Sessismo, genere e violenza“, previsto per domani, domenica 9, sempre alle 18. Fenomeni entrambi complessi, accomunati dall’abuso e dall’indifferenza verso la persona, che oggi più che mai sono inaspriti da un colpevole immobilismo da parte del governo.

Il 25 novembre sarà la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e il giorno successivo (26 novembre) si terrà a Roma la manifestazione nazionale NI UNA MENOS! NON UNA DI MENO! Tutte insieme contro la violenza maschile sulle donne. Il dibattito di domenica in via Passino nasce certamente per accompagnare a questo appuntamento, ma anche per inaugurare una serie di incontri tematici che affronteranno la questione di genere e la violenza contro le donne non solo sotto l’aspetto di denuncia degli episodi di cronaca e della loro rappresentazione, ma soprattutto sotto l’aspetto culturale, portando sotto i riflettori comportamenti, atteggiamenti, giudizi e pregiudizi di una società che, nonostante la ‘liberazione’ culturale, continua a ricoprire le donne e i loro corpi di aspettative e stereotipi anche molto prima, ed anche molto dopo, il femminicidio. Proprio oggi è stata condivisa dal CSOA La Strada una riflessione verso il #26novembre, a testimonianza di voler essere parte attiva in questo necessario percorso di cambiamento.

Domani, ospiti di questo primo momento di riflessione saranno la rete Io Decido, le attiviste della piattaforma antiviolenza Chayn Italia, le giornaliste Luisa Betti Dakli e Barbara Bonomi Romagnoli e il pedagogista Giuseppe Burgio. Con loro e con i partecipanti si tenterà di intavolare una riflessione ampia volta a indagare le cause della violenza non più come episodio imprevedibile di follia individuale, ma come esplosione ultima di una costruzione sociale, ben strutturata e picco di una diseducazione e disattenzione ampiamente diffusi, da nord a sud. Una giornata quindi che sarà occasione, oltre a ribadire l’urgenza di tenere alta l’attenzione, per analizzare complessità, conoscere storie e percorsi, approfondire le cause geopolitiche ma anche le dinamiche locali e, ce lo auguriamo, per rinnovare il coinvolgimento di tutto il territorio nelle pratiche di solidarietà e partecipazione.

Barbara Bonomi Romagnoli è una giornalista italiana free lance – che, ironizza, è un modo elegante per dire precaria – ed un’apicoltrice, esperta di analisi sensoriale del miele.

Partendo dall’analisi di come i nuovi femminismi si pongono e si sono posti nei confronti della violenza, racconterà alcune tra le pratiche, le campagne e le iniziative messe in campo su tutto il territorio nazionale negli ultimi 15 anni, proponendo la sua lettura della violenza frutto di cultura collettiva. Il suo ultimo libro, “Irriverenti e libere. Femminismi nel nuovo millennio“, 2014, è un racconto corale in chiave giornalistica dei percorsi e delle storie dei femminismi in Italia negli ultimi 15 anni. È pensato in chiave divulgativa, con l’obiettivo di restituire soggettività e protagonismo alle tante realtà attraversate, intervistate – da quasi tutta Italia – ma anche “traducendo cose che sono molto semplici per noi che frequentiamo certi ambienti ma che diventano codici illegibili per altri. Per esempio ho provato a spiegare il queer a mia nonna“. È un racconto che cerca di restituire la ricchezza e la molteplicità che queste esperienze hanno realizzato con l’intenzione di rivolgersi a tutti. “Nel libro escono quindi fuori tutte le cose positive che sono successe negli ultimi 15 anni, spesso poco conosciute nei media main stream, ma anche i punti critici, l’autoreferenzialità, l’estrema frammentazione, la facilità di incontrarsi sulle grandi battaglie come la violenza sulla donne e la maggiore difficoltà di incontrarsi su altri temi come la prostituzione, la gestione del corpo“. Il libro e la ricerca che lo precede, racconta Bonomi Romagnoli, nascono da tre considerazioni di fondo.

La prima è dovuta alla sua formazione. «Come giornalista free press, nata e cresciuta nei media indipendenti – ha collaborato a lungo con Carta, rivista con cui è diventata giornalista professionista e successivamente con numerose testate tra cui F, LetterateMagazine, Glamour, Liberazione, Peacereporter, Left, La nuova ecologia, Confronti, Noi donne e altri – e come militante femminista negli ultimi vent’anni, mi sono resa conto che pur lavorando con media “progressisti”, quando si tratta di parlare di questioni che riguardano le donne vengono comunque etichettate come ‘roba da femmine’, senza mai l’autorevolezza della grande notizia». In secondo luogo «sentivo, anche come parte in causa della nostra generazione, di voler raccontare quello che è successo e che stava succedendo dopo la grande stagione dei movimenti femministi degli anni 60 e 70 (di cui non sono figlia, perché sono del ’74). C’è tantissimo su quegli anni ormai ed è come se non ci fosse più nulla». Nella sua analisi la controrivoluzione che prova a fermare i cambiamenti che il ’68 e il ’77 avevano messo in atto combacia con il liberismo, il berlusconismo, e con un momento fisiologico di reflusso fino agli anni 2000, individuati come una sorta di spartiacque. «Soprattutto dopo le giornate di Genova, in cui lo stare in piazza dei movimenti sociali e progressisti misti ha creato una serie di conflitti con i movimenti femministi e di donne -che tra l’altro a Genova si erano riunite un mese prima – c’è stato un nuovo protagonismo dei femminismi, fatto di collettivi, di gruppi, di reti nazionali e secondo me questo andava raccontato, perché altrimenti c’è il rischio che la narrazione pubblica si fermi agli anni ’70 e ’80».

La terza e ultima considerazione, di tipo più teorico, riguarda proprio le pratiche femministe: «i femminismi che racconto e che definisco “femminismi del nuovo millennio” hanno rotto il cordone ombelicale con l’impostazione che ha avuto maggiore amplificazione e visibilità in Italia, che è stato il femminismo della differenza. Sicuramente importante ma molto messo in discussione, a partire proprio dagli anni 2000, e questa cosa la posso testimoniare da partecipante. I nuovi femminismi hanno un conflitto con questo movimento della differenza, e tra l’altro è giusto sottolineare che non è stato l’unico approccio di quella stagione, ma semplicemente il più visibile e raccontato. Non è un caso quindi che io abbia scelto il plurale: di femminismo non ce n’è uno, ce ne sono tanti, alcuni confliggono, altri no, molti dialogano e fanno pratiche miste, molti preferiscono le pratiche separatiste, ma bisogna comunque valorizzare la parte delle differenze».

Luisa Betti Dakli è una giornalista professionista italiana, esperta di diritti e discriminazione su donne e minori.

Domenica farà un punto sulla narrazione della violenza sulle donne in Italia nei media. È innegabile, racconta, che in questi ultimi anni sia cresciuta la sensibilità, grazie soprattutto all’attività della società civile, delle associazioni, dei Centri antiviolenza, delle Ong e anche grazie al lavoro di diverse giornaliste. Ad esempio tutti conoscono ormai la parola femminicidio, un termine internazionale ampiamente entrato nel nostro linguaggio – purtroppo quasi quotidianamente – e la diffusione sul web di blog sul tema, come pure i vari siti di associazioni che offrono sostegno a chi subisce violenza, hanno avuto un’espansione molto significativa. Tutto questo allargamento dell’attenzione, che ha trovato il suo picco a cavallo degli anni 2013-14-15 è andato però scemando fino ad evidenziare un vero e proprio solco. «Da una parte c’è un movimento di informazione che in qualche modo si è dotato anche di strumenti di analisi per affrontare questo tema, quindi come si intervista una donna che ha vissuto un’esperienza di violenza, il pericolo quando si intervista un offender e l’attenzione al tipo di domande, insomma ci sono state delle evoluzioni importanti. Dall’altra parte sembra come di essersi fermati davanti a un muro, che è soprattutto lo specchio della politica e delle istituzioni».

Secondo Betti Dakli al picco di attenzione che ha portato ad esempio a ratificare la convenzione di Istanbul fa da contraltare un’incapacità di entrare in profondità: la convenzione stessa non è stata implementata, non c’è stato lo sforzo di trovare un punto di riferimento istituzionale – “che poteva essere una Ministra delle pari opportunità“- i finanziamenti ai CAV sono stati messi in discussione e molti centri antiviolenza sono di conseguenza in crisi o hanno già chiuso. «Questo è un punto fondamentale che in Italia non si riesce a superare: malgrado in questi anni si sia tanto approfondito poi però non si riesce ad applicare. Ad oggi posso dire che c’è proprio una volontà politica di non cambiare, mentre a livello di società civile la spinta è forte». La metafora dello specchio vale tanto più per l’informazione, dove Betti Dakli sottolinea come il panorama sia fortemente polarizzato: a livello individuale, sopratutto nei blog, c’è un livello di narrazione molto consapevole mentre a livello di sistema nei grandi giornali dipende tutto dalla ‘fortuna’ di trovare il giornalista o la giornalista sensibile. «Altrimenti ci si trova davanti a una narrazione in bilico, che tende alla vittimizzazione. Non bisogna mai dimenticare di fronte a una violenza che l’autore è l’uomo, cioè che c’è un offender e questa cosa molte volte viene aggirata, si descrivono situazioni percepite come scusanti senza neanche rendersene conto. Il problema maggiore è che c’è impreparazione e quindi si ricalcano sempre gli stessi stereotipi per cui la donna in fondo, in un modo o nell’altro, è responsabile della violenza che subisce. Questo è il punto fondamentale che in Italia non si riesce a superare».

Il sistema mainstream, fortemente gerarchico, è senza dubbio sotto accusa: «Se un direttore decide che gli articoli vanno fatti in un certo modo il redattore semplice non può decidere assolutamente nulla. Se si considera che nelle redazioni italiane la maggior parte dei direttori e capi redattori sono uomini… che non significa che gli uomini non possano essere preparati su questi temi, possono esserlo, ma la realtà è che in Italia oggi sono ancora le donne quelle che si interessano della violenza. Non si percepisce che la responsabilità della violenza è del maschio e quindi dovrebbero essere i maschi i primi a mettersi in discussione e soprattutto a studiare, a vedere, a fare esperienza, perché è un problema che riguarda loro. Invece c’è questa idea, assolutamente sbagliata, che la violenza sulla donne riguardi chi la subisce, le donne, e non chi la agisce, gli uomini». E ancora: «Molti direttori magari vanno l’8 marzo o il 25 novembre a fare il dibattito sulla violenza in sede istituzionale, poi nel loro giornale o nella loro testata non prevedono nulla di strutturale».

La questione chiave è quindi l’assenza, e il disinteresse, di una domanda su cosa a livello strutturale nell’informazione si dovrebbe fare per rompere questo stereotipo e, considerato che i media sono un mezzo potentissimo, ne risulta il sostegno ampio allo stereotipo della donna vittimizzata, responsabile di una violenza che riguarda solo lei. «Questo in definitiva significa sostenere la violenza e la cultura dello stupro».

Betti Dakli segnala infine l’equivoco, oltremodo dannoso, di vedere tutto delegato alla sensibilità. «Se sono vittima di una violenza devo sperare di trovare la giornalista sensibile, il giornalista sensibile, il giudice sensibile, il magistrato sensibile. In Italia le leggi sulla violenza ci sono, anche la convenzione di Istanbul si può portare in tribunale. Il problema è che se il giudice pensa che una donna sta mentendo e che in realtà era consenziente, è così che imposterà la sentenza. Non si sa riconoscere la violenza sulle donne e questa ‘delega’ alle sensibilità personali è un danno, perché non si riconosce quello che è un diritto. Allora il vero problema, e l’unica soluzione, è la formazione».

Giuseppe Burgio è un ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università di Enna “Kore”, vicedirettore di Cirque (Centro interuniversitario di ricerca queer) e autore di “Adolescenza e violenza. Il bullismo omofobico come formazione alla maschilità”. Si occupa di tutti gli ambiti formativi, da quelli formali come la scuola a quelli informali come la strada, l’oratorio, la palestra e in particolare si occupa di gruppi oppressi: di donne, omosessuali, migranti e vittime del bullismo.

La prima cosa che sottolinea rispetto al suo contributo al dibattito parte dall’analisi dei dati: la violenza sulle donne, sempre esistita, sembra oggi essere oggetto di un preoccupante aumento. Altro dato subito portato all’attenzione è sulla lettura di questi fenomeni: in un caso colpevolizzando la vittima, con il ricorso alla retorica del ‘se l’è andata a cercare’, nell’altro parlando di un raptus per quanto riguarda la violenza domestica, il femminicidio, o di mele marce per quanto riguarda la violenza sessuale.

«Parlando con gli uomini questa interpretazione è la più diffusa. “Non è normale, è uno al di fuori, io non sono come lui”. Il discorso che vorrei fare è l’esatto opposto: “io sono come lui”. Esiste cioè un legame tra lo stupratore, il femminicida e l’uomo normale – ammesso che esista – perché la lettura che ho io di questi dati è legata a come uomini e donne vengano costruiti in questa società e a come ci costruiamo in termini di formazione e autoformazione». Burgio individua i vari passaggi a partire dall’educazione differenziata impartita ai bambini e alle bambine in famiglia e che continua poi attraverso la scuola. Famiglia e scuola, a dispetto di qualche assurda battaglia contro il gender, sono proprio, sostiene Burgio, i due dispositivi che introducono il genere, che creano cioè modelli di mascolinità e di femminilità. In una società in cui tutti i mass media mandano un messaggio preciso su che cosa significa essere un “vero uomo” e una “vera donna”, ovvero che cos’è virilità e che cos’è femminilità, i suoi componenti crescono cercando di adeguarsi al modello proposto. In particolare per il maschile lo storico modello patriarcale, ‘che sostanzialmente vedeva l’uomo che portava il pane a casa e difendeva le donne ma era molto aggressivo verso gli altri gruppi e gli altri uomini’, è in crisi e non è supportato da un nuovo modello di mascolinità. Messi in crisi dalla libertà delle donne e dal protagonismo dei movimenti LGBT, molti uomini tentano di reiterarsi ‘padre padrone’. Questa rivendicazione di un ruolo perso si manifesta in tutte le fasi della crescita con l’uso e l’abuso di quella che è dipinta come la caratteristica distintiva di questo modello, cioè l’aggressività. «Comportarsi in maniera aggressiva è una performance di genere maschile, che si manifesta nell’interazione tra maschi, nel gruppo dei pari, nel bullismo, nell’abbordaggio pesante verso le ragazze. Tutto un modo per costruirsi come veri uomini. Dalle interviste fatte agli stupratori o agli abusanti in generale emerge come non ci sia all’origine dello stupro un desiderio sessuale, ma dichiarano: “ho agito per rimetterla al suo posto”. Per insegnarle cioè a subire, e ricreare così una simmetria di genere che viene sentita come in crisi nella società. E allora se questa è una delle spiegazioni della violenza maschile sulle donne tutti noi ne siamo complici». Bisogna sapere, continua Burgio «che godo di una serie di privilegi, soltanto per il fatto di essere nato uomo, privilegi legati al mondo del lavoro, alla libertà di tornare di notte da solo, al modo diverso in cui uomini e donne trattano me e trattano invece una donna. Se questa ipotesi è vera, e cioè che la violenza maschile non abbia a che fare con il testosterone o con la genetica o con una origine biologico-naturale ma che abbia a che fare con un modo in cui noi ci siamo e veniamo costruiti nelle famiglie, nelle scuole, nella società, è possibile cambiare». È possibile dunque proporre modelli plurali di maschilità, oltre il supereroe che per aderire a un ideale maschile ha a disposizione la sola opzione dell’esercizio della forza. È necessario però smontare prima di tutto il meccanismo della gruppalità. «Proprio perché il riconoscimento di cui si va in cerca è quello del gruppo dei pari, quando un adolescente vede passare una ragazza e dice “quant’è bona, le farei questo e quest’altro” è chiaro che è perdente come strategia di abbordaggio: ma lo scopo non è quello, l’obiettivo è invece mostrarsi forte rispetto rispetto ai suoi pari. Questa dinamica di gruppo complica la situazione perché il piano educativo non è solo quello individuale ma è quello sociale e coinvolge irrimediabilmente i mass media, che sono fortemente misogini. In qualunque trasmissione televisiva in cui noi abbiamo un uomo completamente vestito che parla e accanto a lui c’è una donna seminuda si danno dei precisi messaggi di genere, che sono quelli della prostituzione di strada: anche nella prostituzione di strada ci sono uomini vestiti che agiscono anche con un potere economico su donne mute e semisvestite. Soprattutto in questa maniera estremamente sottile si interiorizzano modelli e ruoli di genere che noi riproduciamo. Basti pensare al linguaggio e al modo in cui si insulta una donna, chiamando in causa la sua libertà sessuale e in cui si insulta un uomo, chiamando in causa sua madre, oppure usando un insulto omofobico». Violenza e omofobia nell’analisi di Burgio sono strettamente legati, hanno a che fare con la paura della sessualità nel ruolo ricettivo che accomuna donne etero e uomini omosessuali e rivelano una percezione della sessualità non come di uno scambio reciproco ma come qualcosa che ‘qualcuno fa a qualcun altro‘ in cui agire questo comportamento è segno più, mentre ricevere il comportamento è segno meno. Questa precisa concezione crea una asimmetria nella società, un polo one up e un polo one down, e costruisce una gerarchia. Quando questa gerarchia viene messa in crisi dalla libertà della donne o dalla libertà deglle persone omosessuali è facile che scatti la violenza, che è «una violenza normalizzatrice, una violenza cioè che tenta di ristabilire regole del gioco di dominio presenti in molti ambiti della società». Se questa ipotesi ha senso sia l’azione repressiva (buttiamoli in carcere e buttiamo la chiave) sia la lettura patologizzante (sono da curare) non raggiungono alcun effetto, perché non si evita la recidiva. L’ottica deve essere quindi di tipo educativo. «Ci sono altri dati che corroborano la tesi che il bisogno della gerarchia e del dominio siano tipicamente maschili. Ad esempio gli episodi di uomini che uccidono la moglie e i figli e poi si suicidano non hanno un corrispettivo al femminile: non ci sono nelle cronache donne che fanno stragi in famiglie e poi si suicidano. Così come abbiamo uomini che perdono il lavoro e si suicidano, non esistono invece nelle cronache effetti paragonabili nelle donne». Questo indicherebbe la paura maschile del perdere la faccia, l’onore, la dignità virile, che spesso è un altro elemento che interagisce nei casi di violenza sulle donne.

Un ultimo fondamentale fattore che secondo Burgio contribuisce allo scatenarsi della violenza è la rappresentazione sociale delle donne, degli omosessuali, delle lesbiche come persone fragili, modelli deboli in contrapposizione a uomini forti. La fragilità così dipinta, così come l’agire in gruppo, in certi meccanismi psicologici rendono più facile l’aggressione, disperdendo la responsabilità individuale. Tutti questi meccanismi all’origine delle violenze vanno analizzati e decostruiti ma per farlo, conclude Burgio «bisogna superare anche un’altra ottica che è quella storica tradizionale femminista che ha sempre visto le donne come vittime e gli uomini come gli aggressori: questa visione, che è una descrizione statisticamente vera, crea un problema. Perché se gli uomini si percepiscono come il male accusato tendono a chiudersi. Allora bisogna pensare agli uomini non come a un monolite ma come un sistema variegato in cui ci sono posizioni diverse e trasformare gli uomini da ‘il problema’ a un possibile alleato, cioè cercare di portare all’interno di un’ottica antisessista, nonviolenta e dialogica tutti gli uomini, facendo ricorso al loro desiderio, che esiste, di creare modelli di genere non oppressivi e allora questo è possibile, per esempio con i gruppi di aiuto per gli uomini maltrattanti, nell’educazione di genere nelle scuole e così via. Bisogna prendere coscienza che esistono dei bisogni a livello sottile nel maschile che non trovano risposta, è come se dovessimo accompagnare i maschi in questo percorso in cui costruirsi nuovi modelli. Il movimento femminista ha cambiato il mondo quindi oggi le ragazze crescono in un contesto in cui hanno molti modelli educativi, punti di riferimento. Oggi le giovani ragazze hanno ancora il modello di mia nonna, che doveva sposarsi e servire il marito, ma hanno anche il modello della donna capitana d’industria o prima ministra. I ragazzi invece nascono e crescono in un patriarcato in crisi in cui non hanno modelli alternativi di riferimento».